育成就労制度をわかりやすく解説!|外国人労務の”現場”に強いLinolaパートナーズ法律事務所

- #育成就労

「育成就労ってなに?」

「技能実習とどう違うの?」

2027年4月1日の施行が決まり、少しずつ見聴きする機会も増えてきた育成就労制度についてわかりやすく解説します。

特に外国人労働者の受け入れを考えている企業様や、制度を利用したいと考えている皆さまは、育成就労制度の理解を深め、実際の活用方法についても触れていきますので、ぜひご参考になさってください。

\この記事を読むとわかること/

| ☑️ 育成就労についてわかる ☑️ 育成就労の制度や目的が理解できる ☑️ 育成就労のメリット・デメリットがわかる ☑️ 育成就労の要件や問題点がわかる |

1 育成就労制度の概要と目的

育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材の育成及び人材の確保を目的として2027年4月1日より施行される外国人労働者の受入れ制度です。

従来の技能実習制度の抜本的改正として、外国人労働者が日本で働きながらスキルを習得し、将来的には日本の労働市場で活躍できるように育成することを目指しています。

この制度は、特に人手不足が深刻な業界において、労働力を確保するための重要な手段となります。

(1) 育成就労制度とは?その基本的な考え方

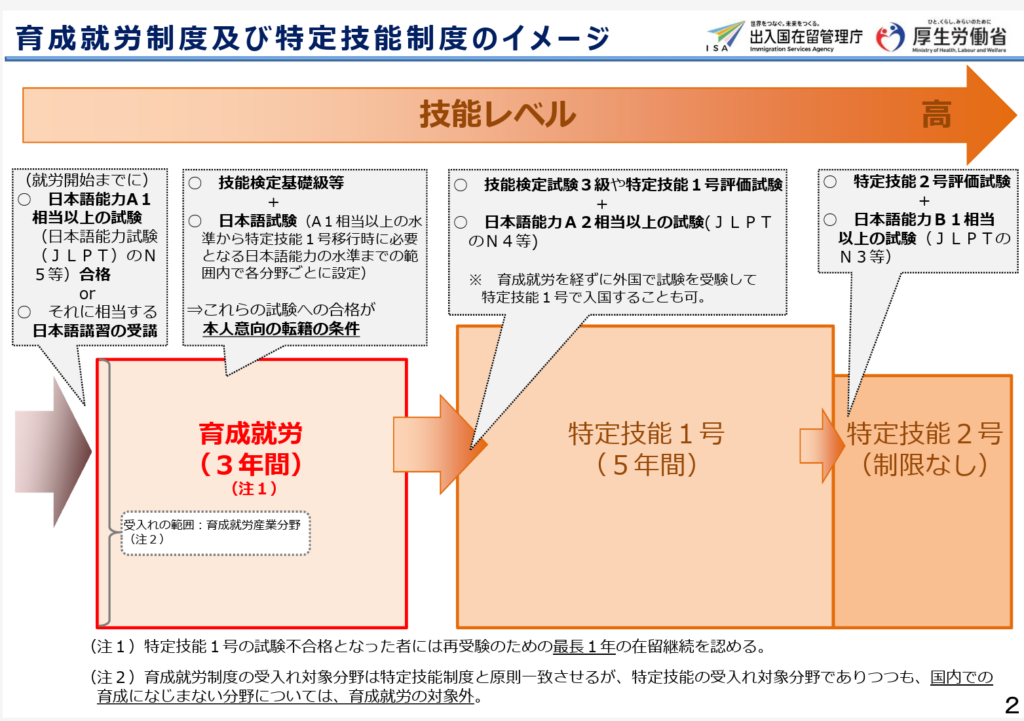

育成就労制度は、外国人労働者が日本での就労を通じて、特定技能1号のレベルまで技能を習得することを目的としています。

具体的には、外国人労働者が、3年間の育成期間を経て、相当程度の専門の技能があると認められる特定技能1号水準の技能を身につけることが期待されているという点をおさえておきましょう。

単なる労働力の供給にとどまらず、外国人労働者のスキル向上及びキャリアアップを図ることを重視しています。

(2) 育成就労制度の目的と背景

育成就労制度の主な目的は、日本の労働市場における人手不足を解消し、同時に外国人労働者のスキル向上及びキャリアアップを図ることです。

背景には、少子高齢化による労働力の減少があり、特に建設業や介護業界などでは深刻な人手不足が続いているという実情があります。

この制度を通じて、外国人労働者が経験を積むことで、日本でキャリアアップを図ることができるほか、将来的には母国に帰国してもそのスキルを活かすことができるようになります。

ここには、国際的な人材獲得競争も激化している現状を踏まえ、日本が魅力ある働き先として選ばれるようになるという観点が加味されているという点もポイントです。

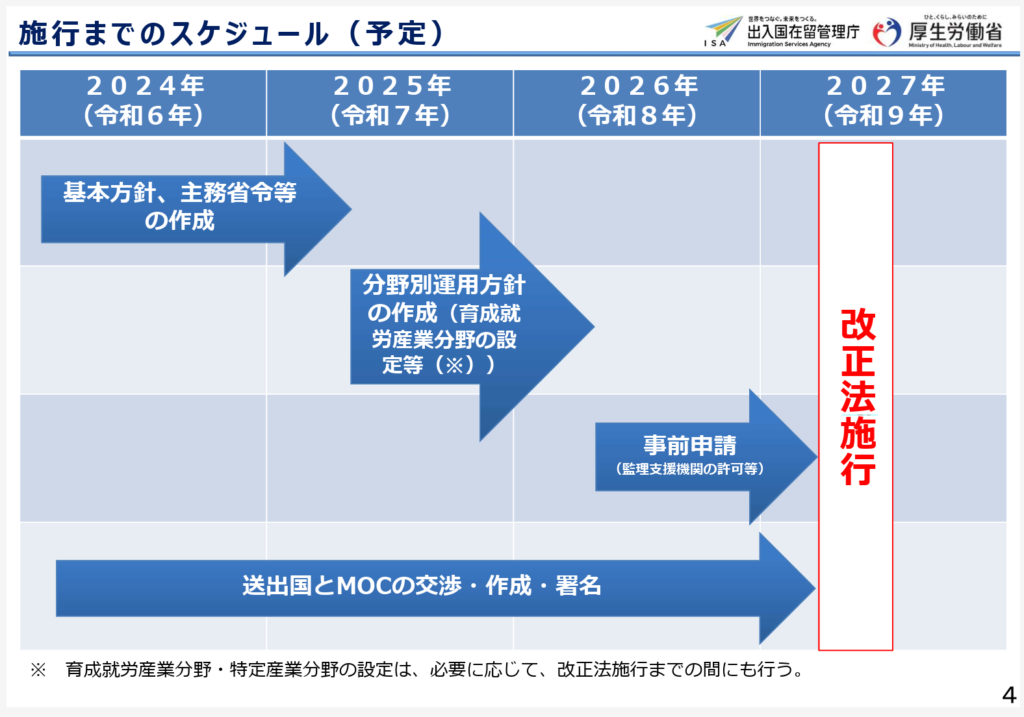

(3) 育成就労制度の施行日とその影響

育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。

この施行により、従来の技能実習制度が廃止され、新たな枠組みで外国人労働者の受け入れが始まります。

施行後は、企業は育成就労計画を策定し、外国人労働者のスキルを計画的に育成しなければなりません。

これにより、企業はより質の高い人材を確保できるようになると期待されています。

2 育成就労制度のメリットとデメリット

育成就労制度には、さまざまなメリットとデメリットがあります。

企業にとっては、必要なスキルを持った人材を育成できる一方で、制度の運用には一定のコストや手間がかかることもあります。

ここでは、育成就労制度のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

(1) 育成就労制度のメリット

育成就労制度のメリットは多岐にわたります。

まず、企業は日本語能力が高く、必要なスキルを持った人材を育成し、その人材の確保をすることがで可能です。

また、外国人労働者にとっても、日本での就労経験がスキルアップにつながり、将来的なキャリア形成に役立ちます。

さらに、3年間の育成就労制度を通じて企業と外国人労働者の信頼関係が築かれることも大きなメリットです。

(2) 育成就労制度のデメリット

一方で、育成就労制度にはデメリットも存在します。

例えば、育成就労計画の策定や実施には時間とコストがかかります。

さらに、育成就労の実施につき各種届出や報告が必要になる等、手間もかかることは避けられません。

また、外国人労働者が日本での生活に適応するためのサポートが必要であり、企業側の負担が増える可能性もあります。

このような負担がある一方、本人意向の転籍が認められるようになったことで、受け入れた外国人労働者の人材流出のリスクを抱える可能性があります。

(3) 育成就労制度と技能実習制度の違い

育成就労制度と技能実習制度の大きな違いは、目的と運用方法です。

技能実習制度は、主に国際貢献を目的としており、外国人が日本での技術を母国に持ち帰ることを重視しています。

一方、育成就労制度は、日本国内での人材育成と労働力確保を目的としており、より実践的なスキルの習得が求められます。

以下の表で、両制度の違いをまとめました。

| 制度名 | 目的 | 期間 | 本人意向の転籍 | 日本語要件 |

| 技能実習制度 | 国際貢献 | 最大5年 | 原則不可 | なし |

| 育成就労制度 | 人材育成・確保 | 最大3年 (特定技能1号の試験不合格となった場合再受験のための最長1年の在留継続可。) | 一定の条件で可 | あり(日本語能力試験N5相当以上) |

3 育成就労制度の要件と対応職種

育成就労制度を利用するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

また、対応する職種も特定されています。

これらの要件や職種を理解することで、企業や外国人労働者が制度を適切に活用できるようになります。

(1) 育成就労制度における対象職種とは

育成就労制度の対象職種は、主に日本の人手不足が深刻な業界に集中しています。

具体的には、建設業、介護業、製造業など16分野が見込まれています。(本ブログ執筆日時点。※職種については最新情報を必ずご確認ください)

これらの職種では、特定技能を持つ外国人労働者が必要とされており、育成就労制度を通じてスキルを習得することが期待されています。

(2) 育成就労制度の要件と監理のポイント

育成就労制度を利用するためには、企業が一定の要件を満たさなければなりません。

具体的には、育成就労計画の策定や、外国人労働者に対する適切な指導体制の整備が求められます。

また、監理支援機関や外国人育成就労機構等、関係機関による定期的な評価も行われ、企業が育成就労計画を適切に実施しているかどうかがチェックされます。

(3) 必要な日本語能力と教育について

育成就労制度では、外国人労働者に対して一定の日本語能力が求められます。

具体的には、日常会話ができるレベルの日本語能力が必要です。

また、企業は日本語教育を提供することが求められ、外国人労働者が日本の職場環境に適応できるようサポートすることが重要です。

4 育成就労制度の問題点と今後の展望

育成就労制度には、いくつかの問題点が指摘されており、これらの問題を解決することで制度の運用がより円滑になることが期待されています。

今後の展望についても考察していきます。

(1) 育成就労制度に関する主な問題点

育成就労制度に関する主な問題点としては、制度の理解不足や運用の複雑さが挙げられます。

企業が育成就労計画を適切に策定できない場合、外国人労働者のスキル向上が難しくなるためです。

また、制度の運用に関する情報が不足しているため、企業や労働者が戸惑うことも少なくありません。

(2) 今後の育成就労制度の改正

今後、育成就労制度は改正される可能性があります。

特に、制度の運用に関するガイドラインの整備や、企業への支援体制の強化が求められていますので、今後の動向に注目していきましょう。

これにより、企業がよりスムーズに制度を活用できるようになることが期待されています。

(3) 外国人労働者に対する支援体制の強化

育成就労制度の成功には、外国人労働者に対する支援体制の強化が不可欠です。

具体的には、生活支援や日本語教育の充実が求められます。

企業が外国人労働者が安心して働ける環境を整えることで、制度の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

5 育成就労制度の転籍について

育成就労制度における転籍は、外国人労働者が他の企業に移ることを指します。

このプロセスにはいくつかの注意点があり、企業側の理解が重要です。

(1) 転籍制度の概要と流れ

育成就労制度では、従来の技能実習制度では認められていなかった外国人労働者本人の意向による転籍を一定の要件を設けた上で認めています。

具体的には、育成就労では「同一企業で1年超就労+技能・日本語試験合格」等の要件を満たす必要があります。

(2) 転籍における企業側の負担と対策

本人意向の転籍が認められるようになることで企業は外国人人材流出のリスクが以前より高まります。

これに対処するためには、外国人労働者により魅力的な労働環境の整備を行うことが不可欠です。

転籍の要件を満たすことのできる人材はより良い条件を求めるため、定着率を上げるためには給与待遇面はもちろん、より良い生活支援体制や職場環境の整備が必要になります。

6 育成就労制度を活用した人材育成のポイント

育成就労制度を効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。

企業がこの制度を通じて人材を育成するための戦略を考えることが重要です。

(1) 企業が育成就労制度を活用するメリット

企業が育成就労制度を活用することで、日本語能力が高く、必要なスキルを持った人材を育成できるだけでなく、労働力の確保にもつながる点は大きなメリットのひとつです。

また、外国人労働者の多様な視点や経験を活かすことで、企業の競争力を高めることができます。

さらに、育成を通じて企業文化の向上にも寄与することが期待できます。

(2) 育成を通じた外国人労働者の能力向上

育成就労制度を通じて、外国人労働者は日本の職場での経験を積むことができ、スキルを向上させることができます。

具体的には、業務に必要な技術や知識を習得するだけでなく、日本のビジネスマナーやコミュニケーション能力の向上などが挙げられます。

これにより、外国人労働者は将来的により高い職業的な価値を持ち、キャリアアップが期待できるでしょう。

7 サマリー

育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる2027年4月1日施行の新たな外国人労働者受入れ制度で、人手不足分野での人材育成と確保を目的としています。

外国人労働者にとっては、キャリアパスが明確になるほか、自らの希望で転籍が可能になり、人権保護が図られやすくなったことが大きなメリットです。

また、企業にとっても日本語能力の高い、必要なスキルを持つ人材を計画的に育成でき、外国人労働者の職場への適応も進みやすくなるというメリットがあります。

一方、企業として育成就労計画策定や生活支援などのコスト、業務負担、転籍制度による人材流出リスクへの対処が必要になるなど、受け入れには万全の準備が必要になります。

有効的な制度活用には、企業が外国人労働者にとって働きやすい環境整備を行い、外国人労働者と信頼関係を築くことが不可欠です。

より一層、コンプライアンスを高めることが重要な制度となりますので、パートナーとなる専門家選びは慎重に行うことが重要となりますので、お探しの企業様はお気軽に弊所へご相談ください。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

あなたのお悩み相談できます

オンラインでの相談も可能です記事を読んで疑問に思っている点を確認したい

自分たちの問題点の洗い出しをしたい

ご要望がございましたら、お電話・お問い合わせフォームからお気軽にお問合せ下さい。